日食三餐,碗碟不離。對于中國陶瓷史,有人這樣形容,一部中國陶瓷史就是一部中國文明史,這部文明史的每一頁都與陶瓷的發(fā)展有著千絲萬縷的聯(lián)系。那么,距今約4200年前(中國最早的陶瓷是青瓷,發(fā)現(xiàn)于山西夏縣東下馮龍山文化遺址中)的古人是如何發(fā)明陶瓷的呢?當時的陶瓷材料與現(xiàn)今的陶瓷材料有何區(qū)別呢?現(xiàn)今陶瓷材料又能應用在哪些領域呢?我想,這些疑問可以從我國已逝著名科學家李家治先生和與之齊名的同樣研究陶瓷和無機材料學的殷之文先生的研究文獻中找到。

(發(fā)現(xiàn)于山西夏縣東下馮龍山文化遺址中的中國最早的陶瓷-青瓷 來源:網(wǎng)絡)

一生鉆研,只求科技發(fā)展

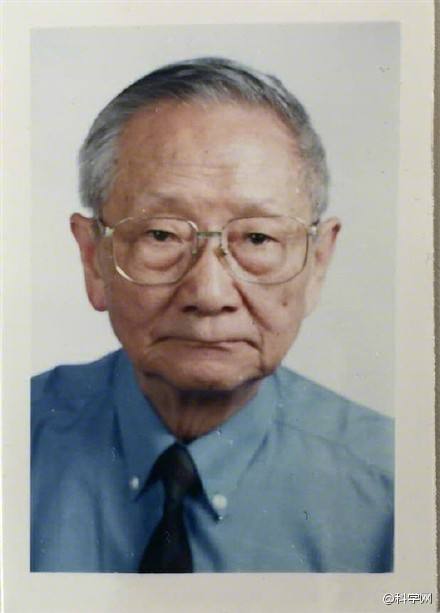

“板凳要坐十年冷,文章不寫一句空”,習近平主席的話語道盡了科學家甘于寂寞、扎根實驗室的研究精神。而我國著名古陶瓷與特種玻璃材料科學家李家治先生生前也在用行為踐行著這一精神,其長期從事中國古代陶瓷工藝發(fā)展過程及其胎、釉的物理化學基礎和非晶態(tài)物理化學與特種玻璃材料方面研究工作。在中國古陶瓷工藝發(fā)展研究、以及中國古陶瓷化學組成變化規(guī)律和歷代名瓷釉的形成機理研究等方面具有很深的研究和造詣。此外,在玻璃非晶態(tài)研究與光導纖維研究等方面也取得過顯著的成果。他和他的合作者共獲得過2個國家自然科學獎和多個國家科技進步獎。此外,由李家治先生領導編著的《中國古代陶瓷科學技術成就》一書獲全國優(yōu)秀圖書一等獎。

李家治先生

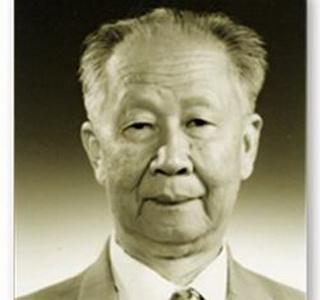

而與李家治先生齊名的殷之文先生也是一名偉大的科學家,其長期從事無機功能材料的基礎研究和應用基礎研究工作,開創(chuàng)了鋯鈦酸鉛系壓電陶瓷的研究,研發(fā)出以鋯鈦酸鉛鑭為代表的透明鐵電陶瓷,參與領導了鍺酸鉍等閃爍晶體的研究和生產(chǎn)。先后被選為國際鐵電顧問委員會委員,國際鐵電學報、鐵電快報的編委和國際陶瓷科學院院士等,是中國開發(fā)鋯鈦酸鉛壓電陶瓷的首創(chuàng)者,是中國無機材料學科的學術帶頭人和奠基人之一。生前先后獲國家科技獎6項、省部級獎項9項,以及何梁何利基金科學與技術進步獎。

殷之文先生

對于為我國科學事業(yè)做出如此貢獻的兩位科學家,我們?nèi)绾文懿粸橹磁澹?br />

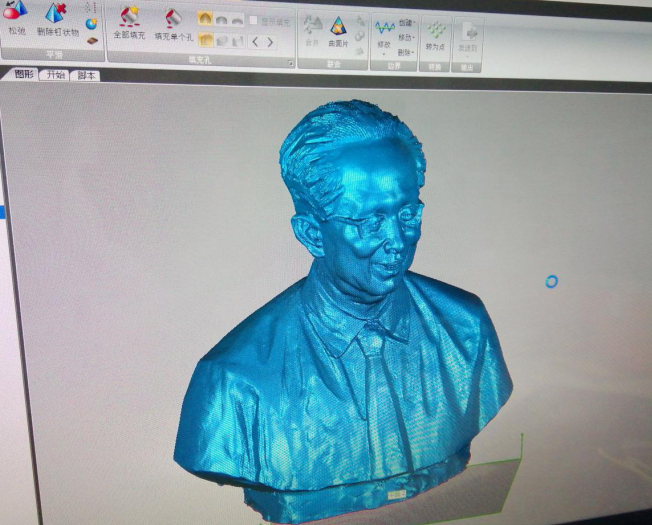

巧奪天工,3D打印英雄英魂

對于已逝科學家李家治先生和殷之文先生,他們的刻苦研究精神令人敬仰,他們的科學貢獻我們心懷感激,他們的肖像,我們需要虔誠瞻仰。值李家治先生和殷之文先生誕辰101周年之際,為紀念兩位科學家為祖國帶來的巨大貢獻,AAU受景星環(huán)境藝術有限公司委托精心制作兩位科學家雕像。該雕像由現(xiàn)任中國雕塑協(xié)會副會長的復旦大學楊院長設計,以求真實還原兩位科學家生前樣貌。

楊院長制作李家治先生泥雕

楊院長制作李家治先生泥雕

楊院長制作殷之文先生泥雕

楊院長制作殷之文先生泥雕

對待科學研究,需要嚴謹;3D打印兩位科學家雕像,更需縝密。AAU設計師首先對兩位偉人雕像進行3D掃描,以獲取三維數(shù)據(jù)。“為還原雕塑原創(chuàng)時的狀態(tài),我對3D掃描過程極為的細致,確保雕塑家的雕刻刀痕精準的采集出來。”AAU設計師解釋說。“在進行三維數(shù)據(jù)分割時,為了保證接口處的無縫銜接,我對接口處拼接結構進行再設計。”。最后對拆分好的雕塑模型進行支撐設計,換算成機臺可執(zhí)行的程序代碼。

三維數(shù)據(jù)模型

三維數(shù)據(jù)分割圖

“我們打磨的師傅有10年的手藝資歷,雕刻刀痕保持著原始狀態(tài),這點是非常難的。對拼接縫的打磨也做了極為細致的處理”設計師補充道。“此外,考慮到運輸過程中容易導致雕像變形,為此,我們在人像里面填充了骨架。”

師傅正在打磨拼接縫

師傅正在打磨拼接縫

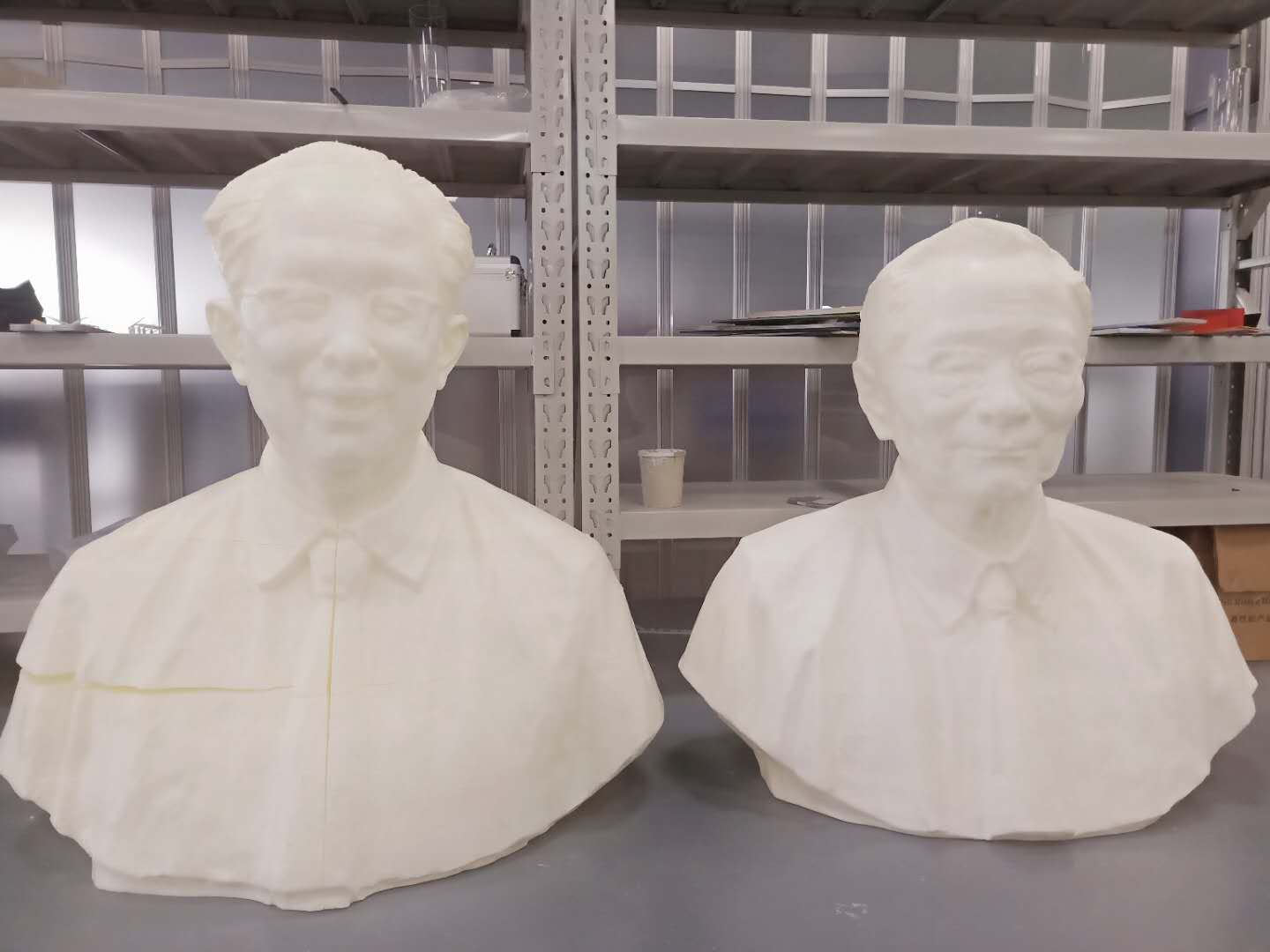

兩位先生雕塑白膜

兩位先生雕塑白膜

李家治先生雕塑白膜

李家治先生白膜細節(jié)

李家治先生白膜細節(jié)

李家治先生白膜細節(jié)

李家治先生白膜細節(jié)

瞻仰兩位科學家肖像,學習兩位科學家不畏艱辛、甘于奉獻的崇高精神。作為20世紀的進步青年,我們要樹立正確的人生價值觀,學習并傳承老一輩科學的研究奉獻精神,端正社會價值觀和個人道德價值,牢記國家使命,肩負起建設中國特色社會主義現(xiàn)代化現(xiàn)代化國家、實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢。

李家治先生雕塑效果圖

殷之文先生雕塑效果圖

24小時服務熱線:+86 173 1714 6469(微信同號)

服務電話(工作日9:30~18:30):021-5090 0316

大家都在看

大家都在看 換一批

換一批